1929 / Лавкрафт / Говорит Лавкрафт: Автобиографический очерк

Eс’h‑Pi-El Speaks: An Autobiographical Sketch

Предисловие

Это самая объемная из опубликованных автобиографических работ Говарда Филлипса Лавкрафта (1890–1937). Написанная в июле 1929, она насчитывает более 3000 слов. В 1963 году под импринтом Arkham House покойный Август Дерлет опубликовал «Некоторые заметки о Ничтожестве» за авторством Лавкрафта, которые он охарактеризовал как самое длинное и самое формальное изложение жизни Лавкрафта из когда-либо составленных.

В действительности «Некоторые заметки о Ничтожестве», написанные в 1933, содержат только 2000 слов самого Лавкрафта. Вдобавок к этому, курсивом Дерлет добавил около 1400 собственных слов, пытаясь интерпретировать и расширить довольно разрозненные сведения.

Ввиду того, что в обоих документах Лавкрафт пишет об одних и тех же вещах, между ними есть безусловное сходство. Эта конкретная автобиография представлена так, как ее написал автор, без ненужных примечаний или других дополнений.

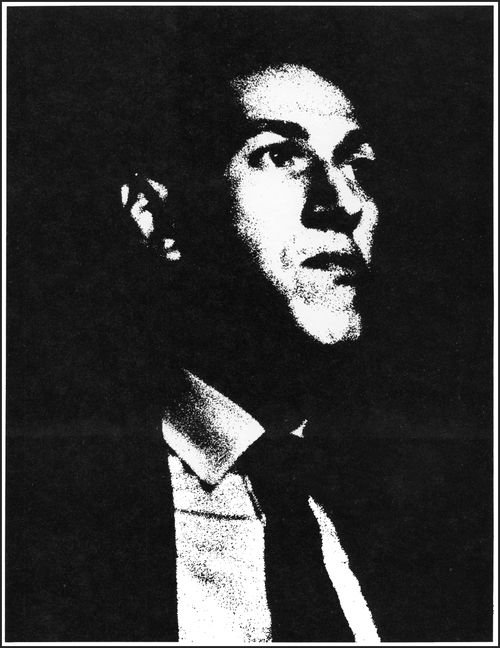

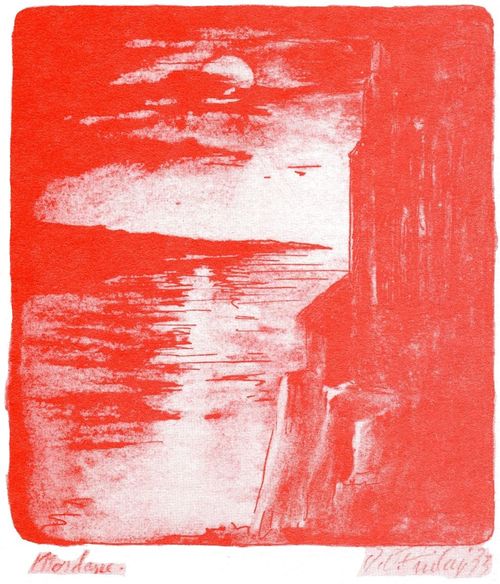

Использованы иллюстрации покойного Вирджила Финлея, бывшего корреспондентом Лавкрафта незадолго до смерти последнего. Лавкрафт был большим поклонником работ Финлея, представленных на страницах «Weird Tales», и кажется, будет уместно, если некоторые из ранее неопубликованных рисунков замечательного художника обогатят это эссе.

Джерри де ла Ри

Октябрь 1972 г.

Что касается меня и условий, при которых я пишу – боюсь, это не слишком важно, так как в жизни я весьма заурядный и скучный человек, несмотря на мои странные вкусы, и вряд ли сочинил что-нибудь, имеющее право называться настоящей литературой. Тем не менее, вот некоторые сведения.

Я прозаическое существо средних лет, которому 20-го числа следующего месяца исполнится 39 лет. Уроженец Провиденса, из старого семейства Род-Айленда со стороны моей матери и англичан со стороны моего отца. Я родился на восточной окраине тихого района, так что мог лицезреть мощеные улицы, тянущиеся на запад, и наслаждаться зелеными лугами и лесами долины на востоке. Будучи наследником сельского сквайра, я смотрел на восток чаще, чем на запад; так что по сей день я на три четверти деревенский житель.

Сейчас я расположился на лесистом утесе, нависающим над сияющей рекой, примеченным и обожаемым мной с раннего детства. Эта часть моего детского мира не изменилась, потому что она является частью местной парковой системы – можно поблагодарить богов за неприкосновенность здешних мест, которые мое детское воображение населяло фавнами, сатирами и дриадами!

Мой вкус к странным вещам развился весьма рано, ведь я всегда обладал буйным бесконтрольным воображением. Я боялся темноты, пока мой дедушка не вылечил меня, заставляя меня ходить ночью по пустым комнатам и коридорам; у меня была склонность овевать фантазиями все, что я видел. Вторая моя страсть детства – страсть к старинным вещам – до сих пор является важной составляющей моей нынешней личности.

Провиденс – древний и живописный город, изначально построенный на крутом склоне холма, вьется по нему узкими улочками колониальных времен с их резными, потускневшими дверными проемами, двойными лестничными пролетами с железными перилами и сужающимися кверху георгианскими шпилями. Головокружительная, древняя пропасть лежит между жилыми кварталами и деловым районом, и с ранних осознанных лет я испытываю благоговение перед прошлым – эпохой париков, треуголок и переплетенных кожей книг с их размашистыми «ſ ».

Моя привязанность к последним произрастала из семейной библиотеке – большая их часть помещалась в чердачном помещении без окон, куда я не смел пробираться в одиночестве, но именно прочтение всех этих архаичных томов укоренило во мне семена интереса к литературе ужаса и таинственности.

Странные вещи всегда очаровывали меня более всего. Из всех сказок, рассказываемых в младенчестве, глубочайшее впечатление на меня производили истории о ведьмах и легенды о призраках. Я начал читать довольно рано – в четыре года я прочел «Сказки» братьев Гримм. В пять я восторгался «Арабскими ночами», и заставил свою маму соорудить уголок в восточном стиле – с ниспадающими портьерами, лампами и предметами искусства, приобретенными в местном «Базаре Дамаска». Я стал зваться Абдулом Альхазредом, и лелеял это имя, чтобы в будущем наречь им автора мифического Аль Азифа, или Некрономикона.

Когда мне исполнилось шесть, я обратил свой взор к греко-римской мифологии, к «Книге чудес» и «Историям Тэнглвуда» Готорна и случайно подвернувшейся копии «Одиссеи» из серии Harper’s Half-Hour. Я сразу же разобрал свой багдадский уголок и стал римлянином, познакомился с «Веком сказаний» Булфинча и стал посещать музеи классического искусства здесь и в Бостоне. Примерно этим же временем я датирую свои первые попытки на ниве литературы. Я овладел грамотностью вслед за умением читать; но до шести лет не предпринимал попыток в постройке каких-либо литературных композиций, когда я мучительно приобретал искусство письма. Любопытно, что первым из написанного был стих; так как у меня всегда был расположенность к рифмам и я очень рано овладел старой книгой «Композиция, риторика и поэтические номера», напечатанной в 1797 году и используемой моим прапрадедом в Восточной Гринвичской академии около 1805 года.

Первый из этих детских стишков, который приходит на ум, это «Приключения Улисса» или «Новая Одиссея», написанная в возрасте семи лет. Вот ее начало:

«The night was dark, O reader hark! and see Ulysses’ fleet all homeward bound, with vict’ry crown’d, he hopes his spouse to greet. Long he hath fought, put Troy to naught, and levell’d down. But Neptune’s wrath obstructs his path, and into snares he falls».

Мифология тогда была в моей крови, и я действительно почти уверовал в греческие и римские божества – мне казалось, что я могу разглядеть фавнов, сатиров и дриад в сумерках тех дубовых рощ, где я сейчас сижу. Когда мне было около семи, мое мифологическое воображение вызвало у меня желание стать – а не просто созерцать – фавном или сатиром. Раньше я пытался представить, что кончики моих ушей начинают заостряться, и что на лбу начинают появляться следы прорезающихся рогов — и горько оплакивал тот факт, что мои ноги столь медленно превращались в копыта! Из всех юных язычников я был самым неуклюжим. Воскресная школа, куда меня отправили в пять лет, не произвела на меня никакого впечатления; (хотя я любил старое георгианское изящество традиционной церкви моей матери – величественной первой баптистской церкви, построенной в 1775 году), и я шокировал всех своими языческими высказываниями – сначала назвав себя мусульманином, а затем римским варваром. Я строил лесные алтари Пану, Юпитеру, Минерве, Аполлону и жертвовал им мелкие вещицы, вдыхая запах благовоний. Став старше, под напором научных изысканий, открывавшихся предо мной, мне пришлось отказаться от своего детского язычества, и я стал абсолютным атеистом и материалистом. С тех пор я уделил много внимания философии и не нашел веских оснований для какой-либо веры в любую форму так называемого духовного или сверхъестественного.

Космос представляет собой извечную массу движущейся и взаимно взаимодействующей силы. Существование форм, из которых состоит наша нынешняя видимая вселенная, наша крошечная земля и наша ничтожная раса органических существ скоротечно и ничтожно. Таким образом, мое представление о реальности противоположно фантастической позиции, которую я занимаю как эстет. В эстетике меня ничто не интересует так сильно, как идея о существовании иных природных законов и устоев – я жаждал странных отблесков ужасающих древних миров и анормальных измерений, слабых шорохов неизведанных внешних пустот на краю неизвестного космоса. Я думаю, что такие вещи очаровывают меня еще больше, потому что я не верю ни во что из этого!

Итак, я начал писать странные истории в возрасте 7,5 или 8 лет, когда я впервые познакомился с творчеством своего кумира – По. Материал был дрянным, и большая его часть уничтожена; но у меня все еще сохранилось два смехотворных образца, сделанные в восьмилетнем возрасте – «Тайна кладбища» и «Таинственный корабль». Я не писал по-настоящему сносных рассказов до тех пор, пока мне не исполнилось 14. Между 8 и 9 все мои пристрастия резко сменили направление, я стал без ума от наук, особенно от химии. В подвале была оборудована лаборатория, и я тратил все карманные деньги на инструменты и учебники. В этих прихотях меня очень баловали мама и дедушка (мой отец умер), так как я был очень болен, испытывая периодические нервные расстройства.

Когда мне исполнилось 7 лет, я взялся за скрипку, но через 2 года бросил ее от скуки и с тех пор не обрел хорошего музыкального вкуса. Я не мог подолгу посещать школу, но обучался дома стараниями мамы, теток и дедушки, а потом и преподавателя. С краткими перерывами мне удалось посещать школу в течение четырех лет – и это настолько подкосило мое нервное здоровье, что я не смог поступить в университет. На самом деле, я не обладал приличным здоровьем даже восемь или девять лет назад – хотя сейчас, как ни странно, я, кажется, превращаюсь в довольно крепкого, подтянутого старика!

Мой юношеский интерес к науке продлился довольно долго, и хотя я в то же время пробовал себя в литературе, я ничем не отличался от остальных молодых людей моего возраста. Что тогда, что сейчас меня не интересовали игры и спорт; однако я увлекался теми сферами, что подразумевали под собой драматические воплощения – война, полиция, преступность, железные дороги и другое. От химии я постепенно перешел к географии и, наконец, астрономии которой было суждено увлечь и повлиять на меня более всего на свете. Я получил небольшой телескоп (он есть у меня и сейчас) и стал подробно описывать небеса. У меня сохранились некоторые рукописи и гектографические копии «Род-Айлендского журнала астрономии». Наряду с этим, моя страсть к антикварным и архаичным вещам не переставала нарастать.

Живя в древнем городе среди древних книг, ведомый творениями Адиссона, Хоупа и доктора Джонсона, что повлияли на мою прозу и поэзию, я фактически существовал вне нашего времени, игнорируя его. Когда мне исполнилось 14, умер мой дед, и последовавший за этим финансовый хаос стал причиной продажи моего отчего дома. Эта двойная потеря вогнала меня в меланхолию, преодоление которой давалось тяжело. Для меня много значила привязанность и поклонение каждому сантиметру дома, парку с причудливыми фонтанами, тенистой конюшне, где прошла моя юность. Я долго надеялся выкупить дом «когда разбогатею» – но спустя много лет я понял, что мне совершенно не хватает ни стремления, ни способностей, необходимых для достижения денежного успеха.

Коммерция и я не смогли найти общий язык, и с того мрачного 1904 года моя история постоянно претерпевает метаморфозы.

До смерти моей матери мы занимали квартиру рядом со старым домом. Затем последовали злополучные скитания по миру, в том числе два года в Нью-Йорке, бывшие для меня подобно отраве. Теперь у меня комната в тихом захолустье в викторианском стиле на вершине древнего холма Провиденса, в укромном старом районе, который выглядит точно как часть резиденции какой-нибудь сонной деревни.

У моей старшей тетки – она слаба здоровьем и не способна содержать дом – есть комната в том же жилище; и мы сохранили большую часть старой семейной мебели, картин и книг; комнаты (очень большие) все еще хранят в себе старую домашнюю атмосферу.

Зная, что я никогда не буду богатым, довольствуюсь тем, что смогу остаться здесь до конца своих дней – в тихом месте, очень похожем на мои ранние годы, в нескольких минутах ходьбы от леса, полей и берегов реки, где я бродил в детстве. Моим основным занятием, приносящим доход, является профессиональная редактура прозы и поэзии для других авторов – это ненавистная задача, но более надежная, чем опасность собственного сочинительства, когда нет уверенности, что создашь популярные и легко продаваемые истории.

Я бываю занят собственными рассказами всякий раз, когда у меня появляется возможность, что происходит не так часто, как хотелось бы. Тогда я беру свои рукописи на природу в черном чемоданчике – иногда на мой любимый лесной берег реки, а иногда в дебри к северу от Провиденса.

Мое единственное развлечение – посещение других древних городов и изучение примеров колониальной архитектуры. Мой скудный кошелек делает мои экскурсии печально ограниченными, но я все равно смог посетить некоторые исторические земли от Вермонта до Вирджинии за последние несколько лет.

Первым моим печатным материалом стала регулярная ежемесячная серия астрономических статей в местной газете. Мне было шестнадцать, и сия деятельность казалась мне важной. Тем временем я начинал сомневаться в своих прозаических способностях и обратился к поэзии. В 18 лет я решил, что не способен писать рассказы, и сжег все свои истории, за исключением нескольких детских экспериментов и двух моих более поздних вещей – «Зверя в пещере» и «Алхимика». Я не сожалею об этом, потому что материал действительно был ужасно незрелым. Что заставляет меня чувствовать себя смешно, так это то, как я серьезно относился к написанию стихов в этот период, потому что, глядя правде в глаза, я никогда не был и не буду настоящим поэтом!

Мои иллюзии сохранялись лишь потому, что в то время я был полу- инвалидом и затворником, так что не мог получить широкого спектра целительной критики. Затем – в 24 – я вступил в любительское литературное общество, деятельность которого велась заочно; и, таким образом, обеспечил себе некоторые очень ценные отзывы и критические предложения. Хотелось бы, чтобы сегодня эта организация была такой же энергичной, как и тогда, но, к сожалению, она стала умирать, несмотря на все попытки реанимировать ее. Мои стремления, которые перешли от науки к литературе, когда стало ясно, что мое здоровье не выдержит трудоемкого процесса астрономических или химических исследований, теперь стали более ясными; я постепенно обнаруживал, что именно проза, а не поэзия станет моим законным посредником. В то же время самые заметные странности прямиком из 18-го века начали исчезать из моего стиля.

В 1916 году я позволил одному из редакторов-любителей в моей литературной группе напечатать одну из двух историй, которые я спас от холокоста 1908 года; странная литература была моей единственной настоящей сильной стороной – только при помощи нее у меня был шанс рассчитывать на попытки становления в один ряд с подлинными художественными достижениями.

Сначала я был недоверчив, потому что не видел ценности своих рассказов; но решил попробовать еще раз после моего 9‑летнего молчания. Результатами стали «Усыпальница» и «Дагон», написанные, соответственно, в июне и июле 1917 года. Я опасался, что предшествовавший застой сделает эти новые попытки бесполезными, но вскоре убедился, что они значительно превзошли две сохраненные истории моей юности.

Вскоре я всерьез взялся за создание большого количества новых историй, сохранив подавляющую их часть. Я не имел представления о стабильном профессиональном рынке до тех пор, пока не был основан «Weird Tales» – и я все еще сомневаюсь, что любое другое периодическое издание будет регулярно публиковать мои вещи.

Они не выглядят ужасно рядом с невыразимым мусором, составляющим основную часть содержимого WT, но я боюсь, что их не стоит рассматривать в качестве настоящей литературы, подобно работам По, Мейчена, Блэквуда, Джеймса, Бирса, Дансени, де ла Мара и так далее. Наивысшая честь, которой я удостоился – это трехзвездное упоминание и биографическая заметка в «Лучших коротких рассказах 1928 года» О’Брайена, основанная на моем «Сиянии извне».

Пожалуй, вот и все, что я могу поведать о себе! Не так много, но вы видите, каким болтливым становится тщеславный старик, когда кто-то провоцирует его на разговоры о себе!

Вот такой я парень – циник и материалист с классическими и традиционными вкусами; любит прошлое, его реликвии и манеры, и убежден, что единственное занятие, достойное разумного человека в бесцельном космосе, – это погоня за удовольствиями разума и хорошим вкусом, проистекающие из яркой мыслительной и творческой жизни. Поскольку я не верю ни в какие абсолютные ценности, я принимаю эстетические ценности прошлого в качестве единственной из доступных точек отсчета – единственно осуществимых относительных ценностей – во вселенной.

Таким образом, я ультраконсервативен в социальном, художественном и политическом плане, хотя и крайний модернист, несмотря на мои 39 лет, во всех вопросах чистой науки и философии.

Восторгаясь иллюзорной свободой мифов и снов, я предан литературе побега, эскапизма; но также я люблю осязаемые основы прошлого, и сдабриваю все мои мысли щепоткой антикварианизма.

Мой любимый современный период – XVIII век; мой любимый древний период – мир безупречного республиканского Рима. Я не заинтересован средневековьем – даже магия и легенды той мрачной эпохи кажутся мне слишком наивными и не слишком убедительными.

Обращаясь к своей любви выходить из реального мира в воображаемый мир, я предпочитаю ночь дню, когда нахожусь не в поездках. Соответственно, мои часы дома и ужасны, и чудесны – обычно я подымаюсь на закате и отправляюсь в постель к утру.

Да, я редко опаздываю, но редко подымаюсь рано! Зимой я практически впадаю в спячку, потому что я ненормально чувствителен к холоду. Даже небольшая прохлада сбивает меня с толку! С другой стороны я не ведаю жары, так как начинаю чувствовать духоту лишь при 35°С в тени!

Все говорят, что я в значительной степени отшельник, каким я был в юности. Большинство моих литературных соратников – близкая по духу «шайка», чьи имена вы знаете по содержанию WT (Фрэнк Белнап Лонг мл., Дональд Уондри, Кларк Эштон Смит, Г. Уорнер Мунн, Уилфред Б. Талман, Август У. Дерлет и прочие) – живут в других местах, и я слишком стар, чтобы наслаждаться разговорами на другие темы, кроме моих любимых.

Старость пришла ко мне рано. По темпераменту я примерно такой же, как и 20 лет назад, и так будет через 20 лет, если тогда я буду жив. Что касается процесса письма – я обычно знаю, что хочу сказать, прежде чем начать рассказ, но часто меняю сюжет на полпути, если фактическое содержание подсказывает какую-то новую идею. Я делаю всю работу от руки – я даже не могу думать о проклятой машине предо мной – и вношу исправления очень часто и подробно.

Чрезвычайная скорость, с которой я пишу материал, не предназначенный для публикации, сменяется очень медленной осторожностью, когда я работаю над собственной прозой. Я уделяю большое внимание деталям, в том числе ритму и полутонам; хотя моя цель максимально проста – искусство, скрывающее под собой еще одно искусство. Я обычно провожу около трех дней над историей средней длины и не люблю прерывать ход мыслей, поэтому не позволяю другим задачам одолевать меня.

Я никогда не пишу, за исключением случаев, когда внутренняя потребность в выражении становится настойчивой. Ничто так не возбуждает мое презрение, как принудительное, механическое или коммерческое письмо. Если человеку нечего сказать, ему лучше помолчать! У меня есть тетрадь для заметок, в которую я записываю некоторые мысли и задумки для возможного последующего использования, а также храню папку со всякими странными газетными вырезками в качестве возможного источника идей. Несколько историй основаны на моих снах – очень странных и фантастичных. В юности я испытывал больше ночных кошмаров, чем сейчас – в шесть лет я довольно часто сталкивался с ужасными демонами снов, прозванные мной «ночными мверзями». Я использовал их в одной из своих историй. Да, все мои лучшие работы пишутся между 2 часами утра и рассветом.

Больше всего я страшусь перепечатывать мои рукописи, потому что я ненавижу вид и звук печатной машинки. Я не могу заставить кого-то сделать это вместо себя, так как никто не сможет прочитать мои записи в их нацарапанном, сложенном и неоднократно исправленном состоянии. Порой я не могу расшифровать их сам!

Что же, теперь я думаю, что о потенциальном авторе его излияний сказать больше нечего.

Все, я должен извиниться за этот настоящий поток старческой болтовни! Это способ, которым старик получает возможность вспомнить давно минувшие дни, особенно когда окружение неизменно наводит на мысль о прошлом, подобно этому древнему лесистому утесу. Но вот уж запад загорается багряным от заходящего солнца, а над древними верхушками деревьев тревожится тонкий серебряный серп молодой луны. Пора возвращаться домой…

Перевод: Алексей Неделин

19 Января 2019